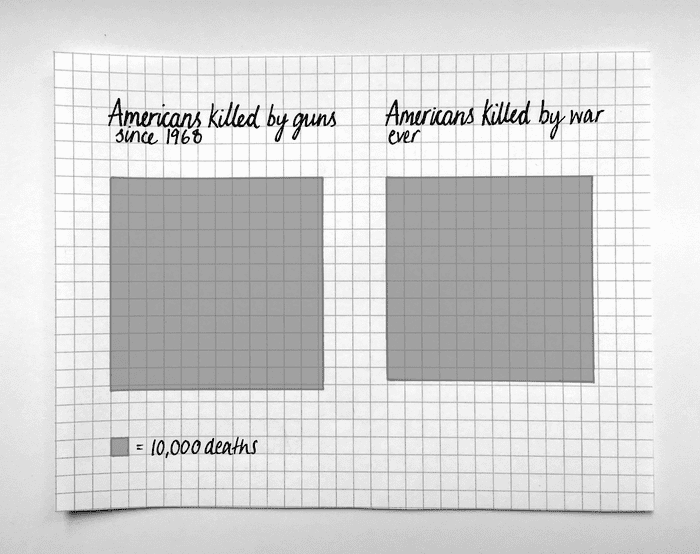

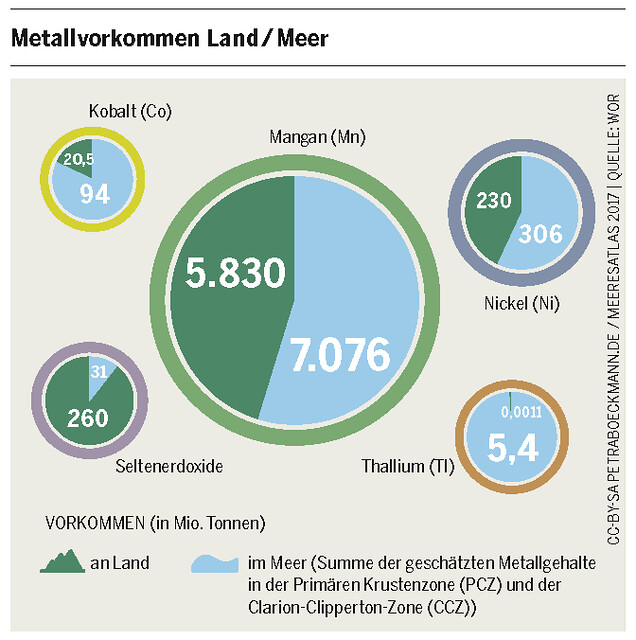

Kobalt ist eines von 30 Metallen in einem Smartphone. 40% der weltweiten Kobaltproduktion stammen aus dem Kongo. 20,5 Millionen Tonnen Kobalt kommen an Land vor, 94 Millionen Tonnen im Meer. Auch deshalb soll der Meeresgrund nun als zusätzliche Rohstoffquelle erschlossen werden.

Kobalt wird von der EU-Kommission als ‚kritisch‘ eingestuft. Nicht etwa der Menschenrechtslage im Kongo wegen, einem Land, das aktuell nicht gerade für Stabilität und Frieden bekannt. Sondern weil die Versorgung der europäischen Industrie aufgrund der regionalen Abbaukonzentration unsicher ist. Die so genannten ‚Seltenen Erden‘ sind so selten gar nicht. Aber ihr Abbau ist wegen Lohnkosten und Umweltauflagen teuer, daher stammen derzeit 97% aus China. Es gibt keine geologische Verknappung von Metallen, aber martkwirtschaftliche Gründe lassen die westlichen Industriestaaten nach neuen Quellen suchen. Die sollen am Meeresgrund gefunden werden.

Wem gehört der Meeresgrund?

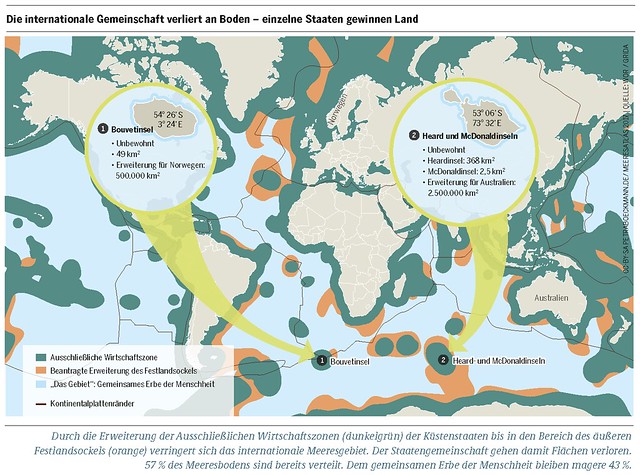

Nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) darf ein Staat ein Gebiet von zwölf Seemeilen vor seiner Küste als eigenes Küstenmeer beanspruchen und 200 Seemeilen der Wassersäule des Meeres vor seiner Küste sowie die ersten 200 Seemeilen des Meeresbodens (= Festlandsockel) als ‚ausschließliche Wirtschaftszone‘ nutzen. Die dort liegenden Ressourcen kann er allein schürfen. Reicht der Kontinentalschelf des Staates nachweislich noch weiter, so dürfen auch die dort liegenden Ressourcen abgebaut werden.

Das gilt auch für Inseln. Was besonders interessant bei unbewohnten Inseln wird. Australien hat sich die Hoheitsansprüche der winzigen unbewohnten Heard- und McDonaldinseln 1.000 Kilometer nördlich der Ost-Antarktis und damit ein geologisches Nutzungsgebiet von über 2,5 Millionen Quadratkilometern gesichert. Norwegen besitzt die Bouvetinsel im Südatlantik, 2.600 Kilometer vom Kap der Guten Hoffnung entfernt. Diese komplett mit Eis bedeckte, frischwasserlose Insel beschert Norwegen ein Nutzungsgebiet von 500.000 Quadratkilometern. Frankreich ist durch seine Übersee-Insel-Depandancen reich an Vorräten auf dem Meeresgrund. Deutschland verfügt über einen Meeresbodenanspruch in der Nähe von Hawai, der so groß wie Bayern ist.

Das Seerechtsübereinkommen ist die Verfassung der Meere. Es soll die Interessen von Staaten friedlich ausgleichen. Basierend auf dem Konzept des ‚gemeinsamen Erbes der Menschheit‘ sollte der Meeresboden (in UN-Diktion ‚the area‘, ‚das Gebiet‘) außerhalb staatlicher Souveränität liegen. Aktivitäten auf der Hohen See sollten dem Wohl der ganzen Menschheit dienen und nicht nur reichen Industriestaaten möglich sein. Doch der noch nicht verteilte Anteil ‚des Gebietes‘ beträgt nur mehr 43%. 57% sind bereits außerhalb internationaler Einflussnahme.

Abbau am Meeresgrund – ökologisch riskant

ÖkologInnen warnen vor Abbau auf dem Meeresgrund, denn die Tiefsee ist ein Lebensraum, in dem alles sehr, sehr langsam geschieht. Beispielsweise brauchen Manganknollen am Meeresgrund eine Million Jahre um nur fünf bis zwanzig Millimeter zu wachsen. Dennoch wird der Abbau vonstatten gehen. Und zwar in den Hoheitsgebieten von Ländern wie Tonga oder Papua-Neuguinea, die in der Hoffnung auf Entwicklungschancen und Gewinn aus Abbaulizenzen hohe ökologische Risiken eingehen werden.

Quellen und links

Meeresatlas 2017 – Daten und Fakten über unseren Umgang mit dem Ozean, Heinrich Böll Stiftung, Ozean der Zukunft, Le Monde diplomatique